15 Jahre ist es her, dass ich Riven zuletzt spielte und es prägt mich bis heute

Zu Kindheitserinnerungen zurückzukehren ist oft eine Enttäuschung. So wie die Rutsche auf dem Spielplatz auf einmal nicht mehr bis in den Himmel ragt, wirken die durchlebten, virtuellen Abenteuer auf einmal klein und belanglos. Manchmal ist aber das Gegenteil der Fall und die Erinnerung gewinnt mit erneuter Betrachtung sogar noch an Größe hinzu.

Das 1997 erschienene Riven war eines meiner ersten Computerspiele. Riven ist die Fortsetzung des legendären Myst, das ich bis heute nicht gespielt habe. Das hat mich nie gestört, im Gegenteil. Ich konnte unbedarft, mit meinem selbst ausgedachten Hintergrund wie die Figur auf dem Cover, kopfüber in die Geschichte springen. In den meisten Spielen schlüpfe ich in eine Rolle, in Riven kann ich selbst eine fremde Welt bereisen. Ich hatte schon immer etwas für Spiele übrig, die mich direkt ansprechen und keinen Umweg über einen Avatar gehen.

Im Intro bittet mich Atrus um Hilfe. Ich kenne ihn nicht, aber er scheint mich zu kennen. Es bleibt keine Zeit für Erklärungen, bis ich das Portal in einem Buch auf die Inselgruppe Riventrägt. Mir wird unmittelbar klar gemacht, dass ich nicht willkommen bin. Bereits in der ersten Minute des Spiels lerne ich, ohne dass ein einziges Wort fällt, alles über meine Beziehung zu der Welt, in die ich gelangt bin. Ich werde eingesperrt und bestohlen, verstehe die Sprache nicht und noch weniger die Machtstrukturen, als sich vor meinen Augen ein Mord abspielt. Ebenso schnell wie ich gefangen wurde, werde ich wieder freigelassen — und wenn ich auch nicht weiß, warum das alles geschehen ist, so spüre ich, dass ich hier anderen ausgeliefert bin.

Von da an tauchen lange keine Menschen mehr auf. Die nur selten einsetzende Musik und das laute Quietschen der Türen reicht, um mir einen Schauer über den Rücken zu jagen, denn trotz der Einsamkeit habe ich das ständige Gefühl, beobachtet zu werden. Immer wieder finde ich Überwachungskameras und Gucklöcher, Geheimtüren und -gänge. Manchmal sehe ich in der Ferne einen Bewohner von Rivenlaufen, der sofort Alarm schlägt. Ich finde ein Dorf, doch die Türen der Häuser sind alle verschlossen.

Die Landschaft, Technik und die Kultur bestehen aus Versatzstücken verschiedenster Einflüsse: Wale, die Dinosauriern ähneln, bevölkern die Strände, während goldene Skarabäen zwischen den Bäumen schwirren. Die Bewohner leben in kugelförmigen Lehmhütten, zwischen denen Leitungen und Dampfmaschinen installiert sind. Ihre Schwerfälligkeit lässt sich spüren, jeder Hebel schwingt langsam in seine Position und rastet mit einem laut durch die Stille hallenden Geräusch ein. In dieser Welt wird gelebt und gearbeitet, die Welt selbst arbeitet, liegt aber im Sterben. Die Wälder werden gerodet, die kahlen Felswände bekommen Risse und das Metall rostet.

Die Maschinerie erinnert an Jules Vernes und Steampunk, an eine Mischung aus Mechanik und Magie. Rot leuchtende Ringe ziehen einen unsichtbaren Tunnel durch das Wasser, durch den auf Schienen eine hölzerne Lore fährt. Manche Apparate haben einen praktischen Nutzen, wie die riesige Kesselanlage, die die Inseln mit Dampf versorgt. Je mehr Teile ich der Insel ich erkunde, desto mehr verstärkt sich aber der Eindruck, dass die Maschinen die Welt nicht am Leben halten, sondern eher ihren Tod beschleunigen. Dass die Maschinen nicht den Menschen dienen.

Die Welt von Riven ist selbst ein Charakter und Erzählerin der Geschichte. Diese erschließt sich nicht durch das, was eindeutig formuliert wird, sondern durch das, was sich beim Beobachten erschließt. Viele Details verschweigt das Spiel, diese Lücken füllen eigene Interpretationen. Jede der Inseln, auf denen die Geschichte spielt, hat eine Funktion. Wie die Organe eines Körpers, die von den Maschinen verbunden werden. Riven stellt mich nicht vor viele kleine, sondern ein einziges großes Rätsel – eines, das sich nicht durch Logik lösen, sondern durch Neugier entschlüsseln lässt. Die Lösung lässt sich entdecken und trifft nicht mit einem Schlag, sondern entfaltet sich langsam. Riven ist im wahrsten Sinne ein Puzzle, bei dem jedes einzelne Teil mit der Zeit seinen Platz findet und ein Ganzes ergibt. In welcher Reihenfolge dieser Fortschritt stattfindet, hängt von mir ab.

Wenn Riven in eine Schublade soll, dann ist es die des klassischen Point-and-Click-Adventures. Vieles, was mich schon früher faszinierte kann ich heute in anderen Spielen wiederfinden. Ob es die gleichzeitig fremde und doch vertraute Atmosphäre von Dear Esther ist, die durch Notizen nur teilweise linear erzählte Geschichte von Gone Home, der abstrakten Maschinerie von Road to Ruin, das langsame Verstehen der Insel als Ganzes in Proteus oder auch das ständige Gefühl des Unbehagens in Amnesia. Einflüsse von Riven finden sich auch heute noch in vielen Spielen wieder.

Lange bevor Buzzwords wie "Immersion" und "environmental storytelling" in Videospielen zum Trend wurden, ließ Riven schon erahnen, wozu Spiele in der Lage sein können. Stellenweise erinnert das Spiel an die heute als "Walking Simulator" verschriene Titel und würde vermutlich nicht einmal als "Spiel" anerkannt werden. Bis auf die geringe Auflösung fühlt sich Riven nicht alt an. Im Gegenteil: Die subtil erzählte, vielschichtige Story ist auch heute noch etwas Besonderes.

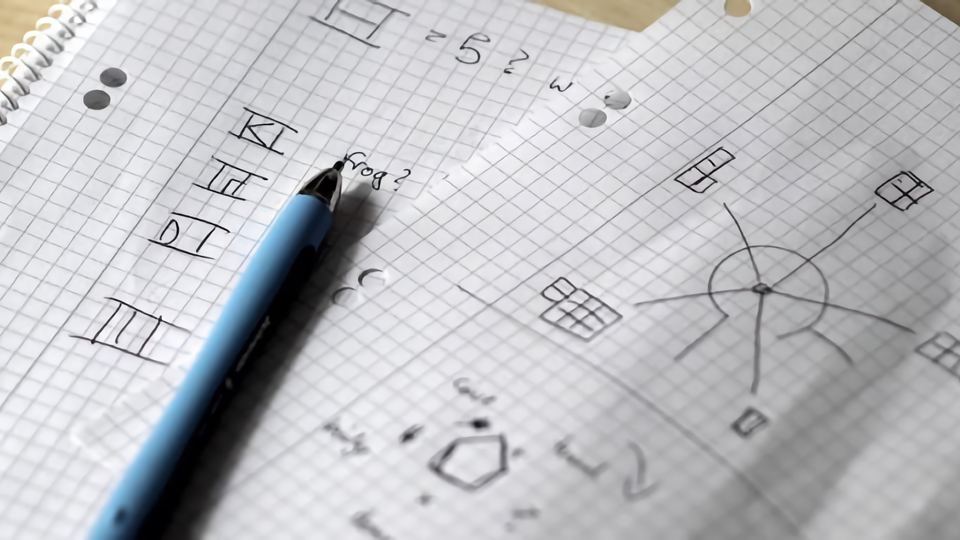

Ungefähr 15 Jahre ist es her, dass ich Riven zuletzt spielte und es hat mich bis heute geprägt. Ich hatte noch keinen eigenen Computer und konnte es nur spielen, wenn ich meine ältere Schwester besuchte. Jetzt sitze ich wieder spätabends zwischen Zetteln und Notizen vor dem Monitor. Statt Cola gibt es nun Wein. Ich versuche erneut, ein Zahlensystem zu erlernen, eine Kultur zu verstehen und ein Geschichtsbuch zu schreiben. Und noch immer bekomme ich eine Gänsehaut.

Früher habe ich mich nie als Eindringling in diese Welt gesehen. Heute bin ich eher Entdecker als Eroberer. Ich sehe die Welt aus anderen Augen, weil ich Spiele inzwischen aus einem anderen Blickwinkel betrachte. Heute sehe ich Dinge, die ich damals noch nicht sehen konnte, obwohl meine Augen viel größer waren, als ich zum ersten Mal durch diese fremden Gänge und Schluchten wanderte.

Member discussion